これって金継ぎコンテンツとしてはあまり必要ないんじゃない?

…うっ…そ、そんなことないさ。—と信じて「スパチュラ・シリーズ 第三弾」ページ、発行致します。

ぜひ、役立たせてください。お願いします。

今回はより「実践的なヘラの使い方」です。

基本テク

まずは「練り」の時の基本的なヘラの動き方です。

箆の持ち方、よろしいでしょうか?

え?何それ??という方は、こちらを参照してください

▸ 箆の持ち方・動かし方 Part 02 〈持ち方・回し方〉編

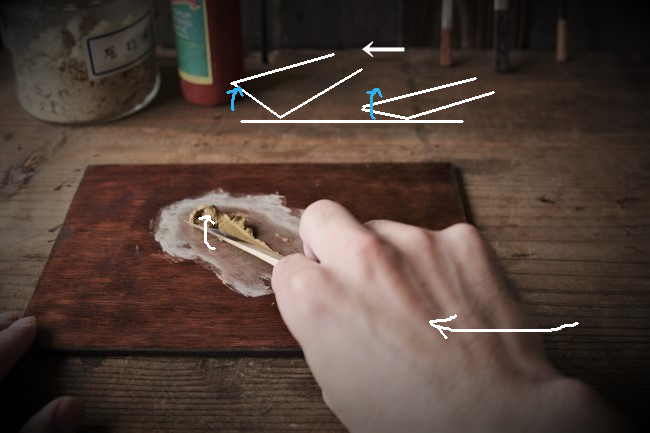

この説明画像では「水練り砥の粉」を使っています。

錆漆、麦漆、刻苧漆、生漆の精製…などなど、基本的にはここで説明する箆の動かし方と一緒です。

砥の粉の下を滑り込ませるように入れていきます。

砥の粉を持ち上げるように箆を手前に回転させながら、

箆の上に置いてある人差し指をスライドさせます。

箆は手前に回転。

人差し指は箆の向こう側にスライド。

箆を手前にパタンと倒していきます。

「パタン」と倒れました。

人差し指はスライドさせていたので、いつの間にか再び箆の上に置いてあります◎

砥の粉を上から押さえつけつつ、潰しながらヘラを手前に引いていきます。

これが基本的なヘラ動作です。

よろしいでしょうか?わかりづらいですね~。

次はもうちょっと実践的にやってみます。

実践 その1

引き続き使っているのは水練り砥の粉です。

みなさんも練習する時はこれでやるのがいいかと思います◎

箆の角度が鋭角になるように持って、砥の粉の下に滑り込ませていきます。

ちなみにヘラの頭の分部で、鋭角の箇所が「箆先」、鈍角の箇所が「箆尻」と呼びます。

砥の粉の下に入れつつ箆を「向こう側」にスライドさせていきます。

巻き込んでいく感じです。

持ち手部分を向こう側に送りつつ、箆を回転させていきます。

箆尻を軸にして箆を手前に返していきます。

箆をひっくり返しつつ、持ち手の方は徐々に持ち上げていきます。

箆がひっくり返りました。

今度は砥の粉を下へ押し潰しながら箆を手前に引いていきます。

持ち手を下方向に動かしつつ手前に引きます。

砥の粉、潰れます。

手前にビーっと引いていきます。

はい、こんな感じです◎

どでしょうか?できましたでしょうか??

今度は反対方向の実践的ローリング・テクを解説します。

同じく、箆を砥の粉に下に滑り込ませていきます。

と同時に、持ち手を画面左側にスライドさせていきます。

箆尻を軸に箆先を返していきます。

持ち手は左側にスライド。

巻き込んでいく感じです。

箆を返しつつ、持ち手を上げていきます。

箆がひっくり返りました。

手前に箆を引きつつ、砥の粉を下に潰していきます。

同時に、持ち手も下げていきます。

手前に引きます。

これが基本的なヘラ動作になります。

この2つの動作を繰り返しながら「ネタ」を練っていきます。

実践 その2

カメラ・アングルを変えた解説です。

箆先が手前にある場合の箆の動かし方です。ご注意ください。

「ネタ」の下に箆を滑り込ませます。

巻き込む感じで、箆と持ち手を徐々に手前にスライドさせていきます。

箆尻を軸に箆を返していきます。

持ち手はさらに手前にスライドさせていきます。

箆を返しながら持ち手を上げていきます。

箆が返りました。

砥の粉を潰すように箆を下方向に移動させつつ、持ち手の方も手前下方向に動かしていきます。

手前に引いていきます。

どうでしょうか?何となく分かったでしょうか?相変わらず鳩屋の説明は分かりづらいでしょうか??

引き続き、もう一ページくらい「実践編」を追加しようと思います。

次回もお楽しみに!(楽しくないかしら?)