※ 3ピースに割れたお茶碗の金継ぎ修理のやり方を説明していきます。本物の漆を使った修理方法ですので「かぶれる」可能性があります。ご注意ください。

前回、漆の下塗りまでを行いました。

上塗りに入る前にペーパーの#600くらいで下塗りを研ぎます。

step 01 漆の上塗りの方法

漆の上塗りに使う道具と材料

- 道具: 小筆(価格¥300~)、付け箆( ▸ 付け箆を作る方法)

- 材料: 漆(今回は呂色)、テレピン、サラダ油、ティッシュ

漆を扱う前に筆を洗います。

筆をテレピンで洗って油を洗い出します。 ▸ 詳しい筆の洗う方法

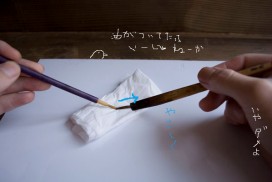

漆を含んだ筆で作業台に何度か線を描いてみます。

漆の含み具合をチェックします。

漆の塗りの厚みが薄くなるように調節します。

下塗りしたラインからなるべくはみ出さないように、

かつ下塗りした面はすべて覆うように漆を塗っていきます。

塗り残しがないように気を付けます。特にラインの両キワに注意します。

お茶碗の外側、内側ともに漆の塗りが終わりました。

湿度の高い場所(65%~)に置いて漆が乾き始める「きっかけ」を与えます。

今回使った漆がゆっくり乾く性格だったので、2時間以上待ちました。

塗り終わったら筆を油で洗います。 ▸ 詳しい筆の洗う方法

洗い終わったら筆にキャップをつけて保管します。

キャップがなかったらサランラップで優しく包んでください。

step 02 銀蒔絵の方法

銀粉の蒔絵で使う道具と材料

- 道具: 真綿、小石2個(包み紙の押さえとして使用)

- 材料: 銀丸紛の2号

蒔絵紛の包み紙を重石で押さえます。

ビジュアルを考えると小石がベストです。やはり

真綿を千切って、ミニトマトくらいの大きさにまとめたものを使います。

銀粉を真綿で掬い取ります。

このときあまりケチらないように。私は無意識にケチってしまいます。

こういう時に人間としての地がでます。

真綿の銀粉のついている面を上塗りしたところにポンポンと優しく置きます。

真綿にしっかりと(ケチらずに)銀粉がついているとうまくいきますが、

銀粉が少ないと真綿に漆がついてしまいます。

けちけちせずに銀粉を掬い取ってポンポンと作業を繰り返します。

漆の塗りが厚かった箇所はだんだんと漆が浸み上がってきます。

銀粉の表面が黒っぽくなってきます。

が、とりあえずどんどん先に進めます。

ときどき真綿の方もチェックして漆がついていないか確認します。

もし、漆がついていたら真綿の他の面を使ってください。

(一度、真綿をほぐしなおしてから丸くまとめてもオッケーです)

器内側の銀粉蒔き、もう少しです。

内側、完成しました。写真が多すぎました。

続いて器の外側も蒔いていきます。

同様に、真綿で銀粉を掬い取ります。

ポンポンポンと漆の上に置いていきます。

ひたすらポンポンです。

真綿に漆が付くと、その真綿で叩いた修理箇所以外にも

漆がついてしまいますので、ときどき真綿をチェックしてください。

器外側の銀粉蒔絵完了です。

step 03 蒔絵紛固めのやり方

蒔絵紛の固めに使う道具と材料

- 道具: 小筆(価格¥300~)、付け箆( ▸ 付け箆を作る方法)

- 材料: 生漆、テレピン、サラダ油、ティッシュ

漆を扱う前に筆を洗います。

筆をテレピンで洗って油を洗い出します。 ▸ 詳しい筆の洗う方法

蒔いた銀粉をその上から漆を浸み込ませてしっかりと定着させる作業です。

使うのは< 生漆 + テレピン >です。

生漆 10 : 3 テレピン くらいの割合で漆を緩めてください。浸み込みやすくします。

小筆にたっぷりと生漆を含ませ、蒔絵の上に筆を置くようにしていきます。

ジョリジョリと筆を動かして擦らないように気を付けてください。

なるべく筆を置くような感じです。

器内側の漆の塗布が終わりました。

続いて器の外側です。

筆を置くようにして漆を浸み込ませていきます。

地道に筆を動かさないようにして漆を置いていきます。

漆の塗り忘れがないようにチェックします。

ひたすら塗るだけです。

もう少し。

こちらも写真が多すぎました。

器の外側も漆の塗布が終わりました。

続きまして

浸み込まなかった余計な漆をティッシュペーパーで拭き取ります。

ティッシュを折りたたんで、それを優しく押し当てます。

ティッシュは動かしちゃダメです。

動かすと銀粉も動いてしまう(かもしれない)ので。

ティッシュに漆が付きます。(当たり前だ)

ティッシュの面を変えて、繰り返し漆を塗布したところに押し当てます。

ティッシュに漆がつかなくなるまで繰り返します。

3~4回くらいでしょうか。

漆の拭き取り完了です。

器の外側です。

器の内側も同様に拭き取りました。

湿度65%~くらいで湿した場所に置いて、漆を乾かします。

2~3日乾かします。

塗り終わったら筆を油で洗います。 ▸ 詳しい筆の洗う方法

洗い終わったら筆にキャップをつけて保管します。

キャップがなかったらサランラップで優しく包んでください。

step 04 紛磨きのやり方

蒔絵紛の磨きに使う道具: 鯛牙(もしくはメノウ棒、ガラス棒など)

マニアックですが ▸ 鯛牙棒の作り方

漆でしっかり固めた銀粉を磨きます。

↑鯛の牙です。使いやすいです。ピンポイントで磨けます。

鯛牙をぐりぐり押し当てるだけです。

光りました。嘘っぽく光っています。

光の加減でこんなに光ってしまいました。嘘っぽく見えますけど。

磨くと本当にギラギラ光ります。

磨きます。これはなかなか爽快です。

器外側の蒔絵紛磨きが終わりました。

続いて器の内側です。

鯛牙で同様に磨いていきます。

ぐりぐりするだけです。

とくにテクニックはありません(と思っています。間違っているかな?)

はい、内側完了です。

step 05 金継ぎ修理完成

銀蒔絵の完成です。

器の表情に合わせて金継ぎのラインも抑揚を持たせました。

ちょっとガビガビした感じのラインです。

このガビガビしたラインを出すために少しだけ太さの抑揚を強くしました。

他とのバランスをみて、場所によってはちょっと太めにラインをとったり。

意図的ともとらえられるかもしれませんが、依頼された方の雰囲気や器自体の持つ表情、傷の具合などなど、様々なファクターが入ってきたときに、その器が求めるラインというのは器それぞれで違ってくると思います。(ほんのわずかな差しかないかもしれませんが)

絡みつくように立ち現われてくるさまざまな要素を排除して己のシンプルな「やり方」に落とし込むのではなく、むしろそれを受け入れた時に自然と見えてくるラインを探るのが修理人の御役目かと思います。(お、たまにはまともなことを言った)

他の修理工程を見る