※ 口元にひびの入ったカップの金継ぎ修理のやり方を説明していきます。本物の漆を使った修理方法ですので「かぶれる」可能性があります。ご注意ください。

金継ぎとは

金継ぎとは欠けたり、割れたりした器を漆で直す日本の伝統技法です。漆で接着し、漆で欠けや穴を埋め、漆を塗って、最後に金粉や銀粉を蒔いてお化粧をします。

金継ぎする器 information

- 器の作家: 百田輝さん

- 器の特徴: やや厚みの薄いつくりです。釉薬はすこしざらざらした感じです。

- 器のサイズ: 直径72㎜、高さ105㎜

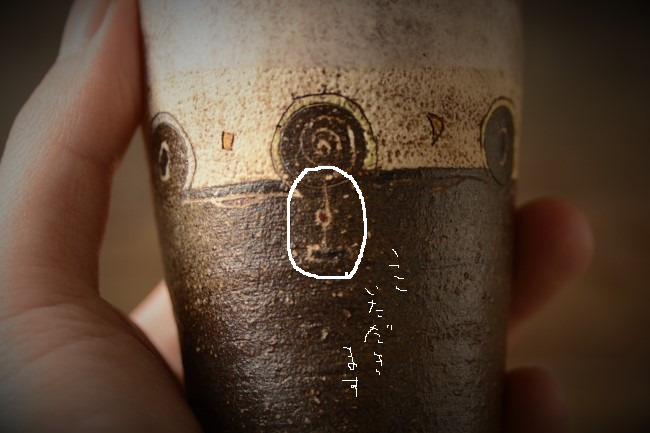

- 破損状態: 口周りにひび1カ所 器の内側12㎜ 外側20㎜

このカップはもともと「欠け」の修理でお預かりしていたもので、それを直し終わったので返そうとしていました…ら、「ひび」を発見してしまいました。

本当にうっすらと入ったひびで、直し終わるまで全く気が付きませんでした。

「ひび」は要注意です。自戒をこめて。

修理する時はいつも「この依頼品にふさわしい修理方法は何かな?」と考えます。

無理して何かデザインする必要はないと思いますし、デザインすることで返って器の魅力が減じてしまうこともあると思います。ただ普通に傷の部分を修理するだけの方がその器にとって最も「よい」修理になることも多々あるかと思います。

それらの可能性を加味しつつ今回の依頼品のカップを眺めてみると、何となくひびの具合に合いそうな幾何学的なデザインが何種類か使われています。

その中の一つを拝借することにしました。

↑画像のようなデザインで仕上げたいと思います。

Step 01 素地調整

今回の素地調整で使う道具:

②砲弾型のリューターのダイヤモンドビット (ホームセンター等で入手可能/価格 \200~)

器への漆の食いつきをよくするために軽くひび周りに鑢で傷をつけます。

うっすらとしていて見えづらいひびの場合は鉛筆などで分かりやすいようになぞっておくといいと思います。

漆を塗る部分に鑢をかけます。

ダイヤモンドのリュータービットを使って研ぎます。

うっすらと傷がつきました。

Step 02 漆の塗り

- 道具: ② ティッシュペーパー ③ 付け箆 (▸ 付け箆の作り方) ④ 小筆 ⑦ 作業板(クリアファイルなど)

- 材料: ① サラダ油 ⑤ 精製漆(今回は呂色漆) ⑥ テレピン

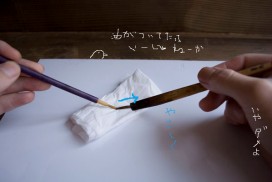

まずは使う前に筆をテレピンで洗って油を洗い出します。 ▸ 詳しい筆の洗い方

毎回、作業が終わったときに筆を”油”で洗います。 ですので使うときにはまず筆の中の油を取り除きます。

- 作業板の上に数滴テレピンを垂らす。

- その上で筆を捻ったりしてテレピンをよく含ませる。

- ティッシュペーパーの上でヘラで筆を優しくしごく。

筆の準備が済んだら、今度は漆の用意をします。

- ①キャップを開く(この写真で使っているのは”呂色(黒色漆)”です)

- ②漆を出す。ほんのちょっとでオッケー。

- ③漆を筆に含ませる

- ④漆の含み具合を調整する

- 漆のチューブの蓋を開ける。

- 作業板の上に少量の漆を出す。

- 筆に漆を馴染ませる。

- 作業板の上に何本か線を引き、漆の量を調節しつつ、含み具合をチェックする。

漆の中にゴミがたくさん入っている場合などは濾し紙で漆を濾してきれいにします。必要な方はこちらをご覧ください。

▸ 基本的な漆の扱い方・濾し方

筆と漆の準備が済んだらいよいよ塗りに入ります。

薄く均一な厚みになるように漆を塗っていきます。

さらに線を下に引っ張っていきます。

今回は全体のバランスが見やすいように、先に四角い図形を描きました。

漆を塗り終わりました。

塗り終わったら湿した場所(65%~)に40~50分入れて、漆に乾くきっかけを与えてください。

その間に油で筆を洗います。 ▸ 詳しい筆の洗い方

筆は付属のキャップを嵌めて保存します。キャップが無かったらサランラップを丁寧に巻いてください。

キャップがない、もしくはキャップを作りたいという方向けに ▸ 筆のキャップの作り方 ページを作りましたので、ご覧ください。

Step 03 蒔絵1回目

- 道具: ① あしらい毛棒(柔らかい毛質の筆) ③ 重石

- 材料: ④ 蒔絵紛(今回は錫粉を使用)

それでは錫粉を蒔いてきます。

あしらい毛棒(柔らかい穂先の筆)で錫粉を掬い取ります。

器の上に錫粉を落とします。

筆の先で軽く錫粉を払って漆の上に乗せていきます。

出来ました。

この後、2~3日湿した場所(65%~)に入れて漆をしっかりと乾かしてください。

Step 04 蒔絵2回目

1回目の蒔絵が乾いたら、同じような手順で蒔絵を繰り返します。

1回目に蒔いた錫粉の上に作業をします。

↑画像の「黒い四角」は蒔絵と同様の手順で「中国地の粉(細)」というのを蒔きました。(蒔いて乾いた後、ペーパーの#400くらいで軽く研いで生漆で固めました)

中国地の粉というのは漆屋さんで売っている細かい土です。

「赤い丸」は赤口の漆を塗りました。

欠け部分の内側は1回目に地の粉を蒔き、2回目錫粉、その上に赤漆を塗りました。

ひびの入ったカップの金継ぎ修理が完成