ファイツ!

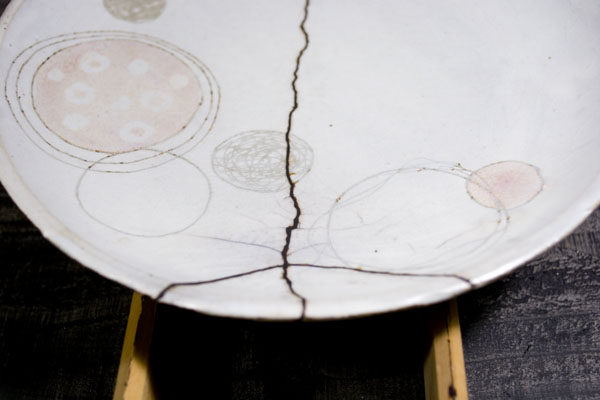

※ ダイナミックに割れた器の金継ぎ修理の方法を説明していきます。本物の漆を使った修理方法ですので「かぶれる」可能性があります。ご注意ください。

今回は金継ぎの工程のうち、〈マスキングをして錆漆を付ける~漆の下塗りまで〉のやり方を解説していきます。

〈 目次 〉

STEP 2.1 マスキング |

金継ぎのマスキング作業で使う道具と材料

- 道具: はさみ

- 材料: マスキングテープ

マスキングの詳しいやり方です。 ▸ マスキングのやり方のコツ

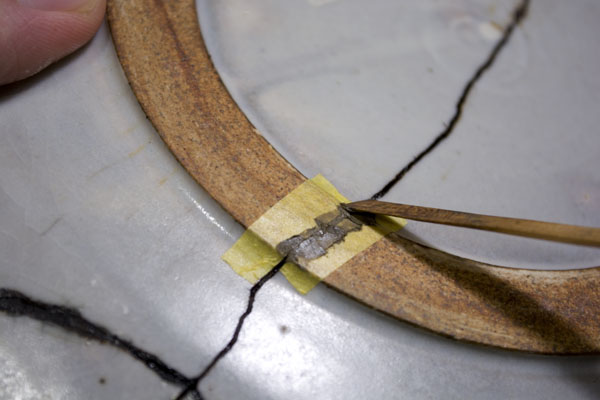

今回は金継ぎの錆漆付けをする前に高台部分のみマスキング作業をおこないます。

ここだけ釉薬が付いていなくて焼き締めの

ガサガサ状態なのでおそらく錆漆がこびりつきそうな

気がするのであります。

高台の二か所にマスキングをします。

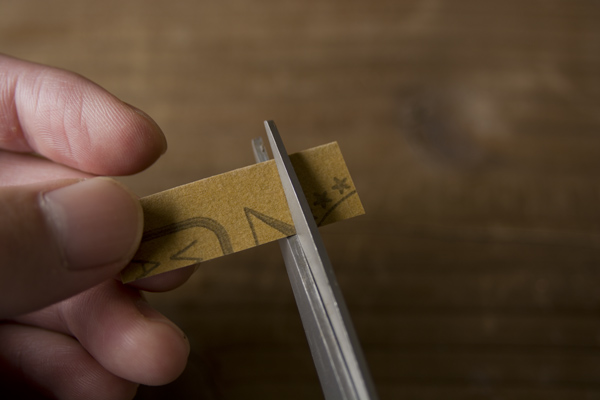

今回のマスキングする部分は

今回のマスキングする部分は

ラインがほぼ直線だったので

はさみで切ったマスキングテープを使いました

もっと詳しくマスキングの仕方を知りたい方はこちらへ→

STEP 2.2 錆漆付け |

金継ぎの錆漆付けで使う道具と材料(▸ 錆漆付けで使う道具・材料の入手先・値段)

- 道具: プラスチック箆、付け箆(▸ 付け箆の作り方)、綿棒、豆皿

- 材料: 生漆、砥の粉、水、テレピン

錆漆を作ります。 ▸ 詳しい錆漆の作り方

小さな穴や隙間、段差は錆漆で埋めていきます。

(大きな穴や隙間は刻苧漆で埋めます。 ▸ 麦漆の詳しい作り方)

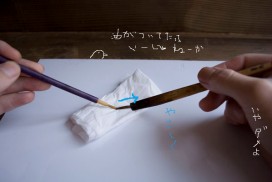

箆先に錆漆を適量とります

(多すぎないように気を付けてください)

麦漆で接着したところを錆漆で埋めていきます。

箆で引き延ばしていきます

錆漆が周りのレベルと同じになるように(面位置になるように)

錆漆が周りのレベルと同じになるように(面位置になるように)

箆で押さえながら引っ張る感じです

マスキングした以外の部分も錆漆を塗布していきます

はい、どんどんやっていきます。

錆漆はどんどん固まってくるので手早く作業を行います。

焦ります。はい。

金継ぎの錆漆付け作業が完了です。

錆漆は乾きが早いのでちょっと焦りますが

頑張ってください

接着部分以外についた錆漆をある程度きれいに拭き取っておきます。

余裕があったら周りについてしまった錆漆を拭き取ってしまいます

テレピンかアルコールを綿棒に少し含ませ拭き取っていきます

綿棒は汚れてきたらどんどん取り替えていきます

拭き取れる場合は拭き取っておいた方が

錆漆が乾いた後に耐水ペーパーで研いで取り除くよりも

いいかなと思います。

はい、どんどん拭き取ります

ただ、「拭き取らなきゃ!」と思うと錆漆の塗布作業が

焦りますので、修復箇所が小さくて余裕があるときには

やろうかなーというのでいいと思います。

STEP 3.1 錆漆の研ぎ |

金継ぎの錆漆研ぎで使う道具と材料

- 材料: 耐水ペーパー、水、ウエス

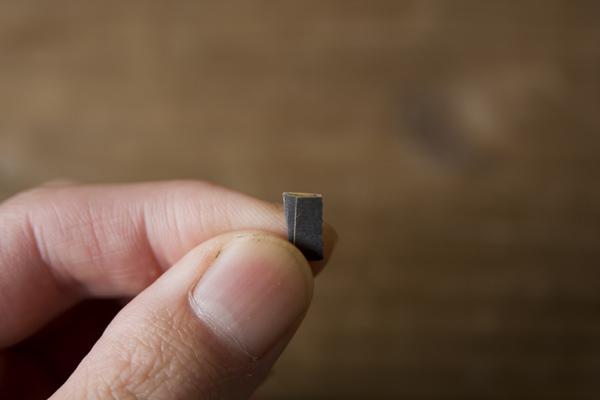

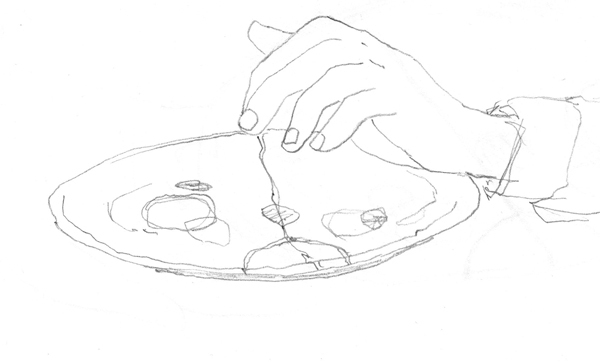

私は耐水ペーパーを1㎝×1㎝くらいの小ささにはさみで切り、それを三つ折りにして使っています。豆皿に出した水を少しだけつけて錆漆を研いでいきます。

錆漆が乾いた状態です

耐水ペーパーの#400か#600あたりを使って

水研ぎします

研ぎ終わりました

研いだところは白っぽくなっています

研ぎはちょくちょくウエスで拭き取り

どのくらい遂げているかチェックしながら

研いでください

研ぎ足りていないところ(平滑な面になっていないところ)

を重点的に攻めていきます

STEP 3.2 漆の下塗り |

金継ぎの漆下塗り作業で使う道具と材料

- 材料 : 漆(呂色)、テレピン、ティッシュ

- 道具 : 小筆(面相筆)、付け箆(▸ 付け箆の作り方)

- 掃除用、その他 : 定盤(作業台)、サラダ油、小箆、ウエス、テレピン

筆を使う前に筆の中にある油分を洗い出してください

▸ 使用前の詳しい筆の洗い方

今回、金継ぎの下塗りでは黒い漆(呂色)を使いました

錆漆を完全に覆うように、塗り残しの内容に気を付けて漆を塗っていきます。

なるべくはみ出さないように塗ります

もし、はみ出しても少しくらいなら気にしないでください

オッケーです。金継ぎの漆下塗り作業が完了しました。

漆がちょっと余ったら…捨てないでしっかりとっておきましょう

余った漆の保存方法→

作業が終わったら油で筆を洗います 。

▸ 使用後の詳しい筆の洗い方

次の作業工程を見る ▸ ③ 蒔絵まで

その他の作業工程を見る

▸ ① 麦漆接着まで

▸ ④ 完成まで