ファイツ!!

2020.5 全面リニューアル済み

artist 上泉秀人さんの器

初~中級者向け

難易度:

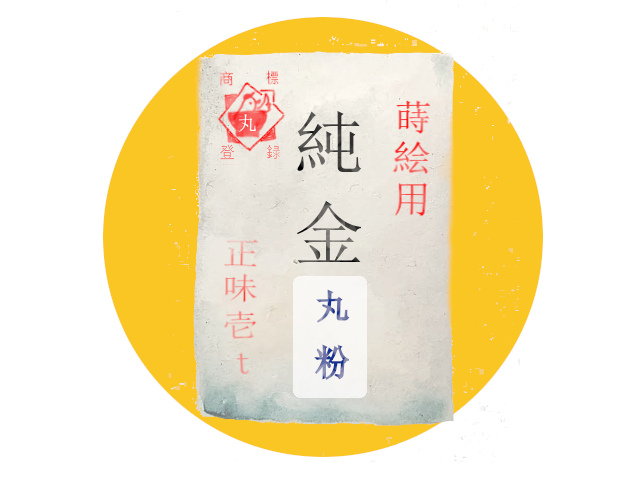

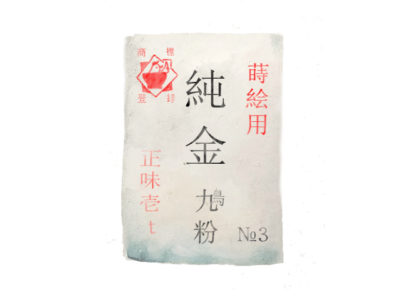

使用粉:金の丸粉2号

仕上げ:丁寧・こだわり

今回のシリーズは「完成度の高さ」にこだわって、頑張ってきれいに仕上げます◎

※ 口元が欠けたカップの「伝統的な本当の金継ぎ修理」のやり方を説明していきます。

このページでは金継ぎの工程のうち

〈中塗り研ぎ~粉入れ(蒔絵)まで〉

のやり方を解説していきます。

金継ぎ修理を始めるその前に…

本物の漆を使った修理方法ですので「かぶれる」可能性があります。

※ 万が一、漆が肌に付いた場合はすぐに「油(サラダ油など)」でよく洗って下さい。

油?? そうです。「油」をつけ、ゴシゴシ漆を洗い落としてください。その後、その油を石けんや中性洗剤で洗い流してください。

※ もし、かぶれてしまい、それがひどくなるようでしたら、医者に行って処方してもらってください。

【道具・材料と購入先を見る】↓

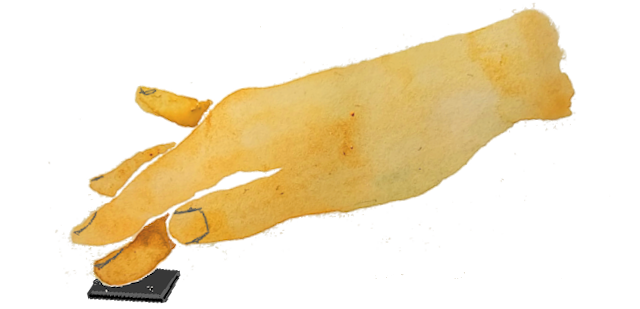

作業を始めるにあたって、まずは装備を…

金継ぎでは本漆を使うので「ディフェンシブ」に行きましょう。

ゴム手袋は必需品です◎ 漆をなめちゃいけません◎

※ 作業後、油分多めのクリームを手、腕など、肌が露出していたところ(夏場は脚・足にも)に塗っておくと、カブレにくかった…というコメントをいただきました。

(塗り忘れたときは、毎回、痒くなった…そうです)

気になる方はやってみてください◎

注意:

修理箇所に油分をつけてしまうと、その箇所だけ漆が乾かなくなります。(手脂でも乾かなくなります)

ご注意ください!

※ 修理箇所に油分が付いてしまった場合は、エタノールで入念に拭きあげるか、台所用中性洗剤で洗えば大丈夫です◎

【中塗り研ぎ】

〈使う道具/材料〉

道具:

③ ウエス→スポンジの方が使いやすい

④ 要らなくなったハサミ

⑤ 小さな水入れ

〇 水桶(もあった方がベター)

材料:

① 水差し

② 耐水ペーパー

→実は駿河炭が断然おススメ

※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。

▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

※「要らなくなったハサミ」は耐水ペーパーを切るのに使います。

ペーパーを切るとハサミが「ばか」になって他のものが切れなくなります。

要らなくなったものか、100均などで買った安いものを使ってください◎

今回は「中塗り」の研ぎなので、#800~1000程度の耐水ペーパーで研いでいきます。

ちなみに使う耐水ペーパーの選択ですが下記の表を参考にしてください。

使うペーパーの

チョイス!

▪▪▪

| 錆研ぎ | ・(きれいに削れていない場合) #240~#320 ・(きれいに削れた場合) #320∼#400 |

| 捨て塗り研ぎ (漆塗り1回目) |

#400~600程度 |

| 繕い錆研ぎ | #400~600程度 |

| 下塗り研ぎ (漆塗り2回目) |

#600~800程度 |

| 中塗り研ぎ (漆塗り3回目) |

#800~1000程度 |

の耐水ペーパーで研ぐのがよろしいかと思います。

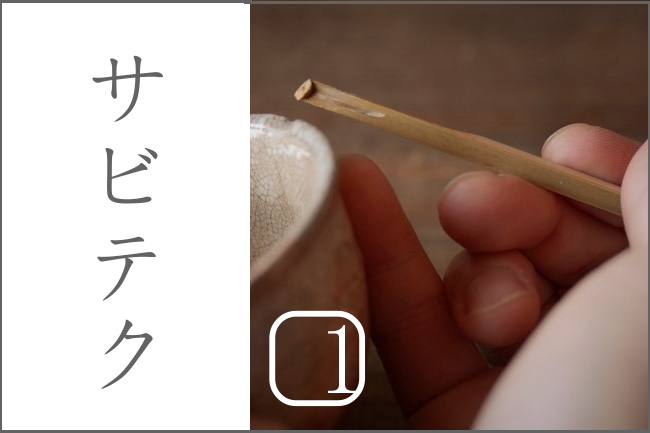

↑漆研ぎ用の「駿河炭」

「研ぎ道具」としては、実は↑この「駿河炭」が最強のアイテムです◎

漆屋さんでしか売っていませんが、できれば使ってみていただきたいです!

‣駿河炭が断然おススメな理由

とはいえ、初心者さんにとっては「駿河炭」は入手などがハードルが高いので、「耐水ペーパー」を使った説明をしていきます。

● 耐水ペーパーの使い方

ちょっと面倒ですが、研ぎ面をよりきれいな形に仕上げるためと、修理箇所以外を傷付けないために、ペーパーにひと手間加えます。

耐水ペーパー

の使い方

▪▪▪

耐水ペーパーを小さく切って使います。

切れ味の落ちたハサミで、耐水ペーパーを1×1㎝くらいに小さく切ります。

それを「三つ折り」にします。

(↑ペーパーを三層構造の「硬い」板にして使います)

ペーパーは少量の水をつけながら研ぎ作業をおこないます。

理由は2つです。

1.研ぐ面積を極力少なくするため

2.平面保持強度を高めるため

【1の理由】

「耐水ペーパー」って研磨力がとても強いので、器の釉薬(表面)を傷つけてしまうのです。

研いだ後、修理箇所周辺の釉薬が薄っすらと曇っているのは、あれは「細かい傷」が付いたからなのです。

なので、「なるべく」ですが、周りの釉薬が傷つかないようにペーパーを小さくして使いたいわけです◎

【2の理由】

「三つ折り」するというのは、ペーパーの「平面保持強度」を高くするためです。

なるべく「研ぐ方の道具」の平面を維持したいわけです。

ペーパー1枚で研いでいると「へなへな」してしまいます。紙なので柔らかいですよね。

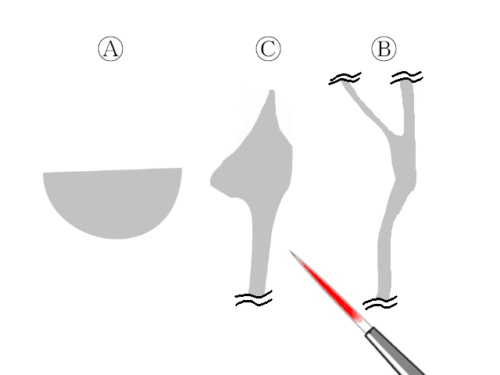

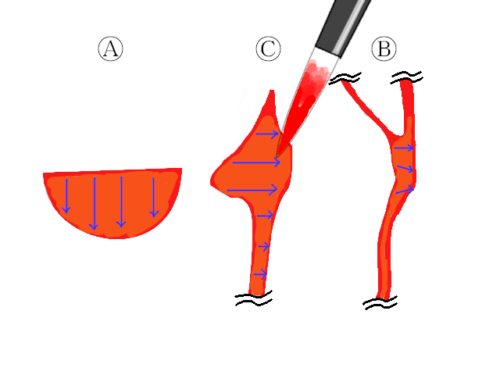

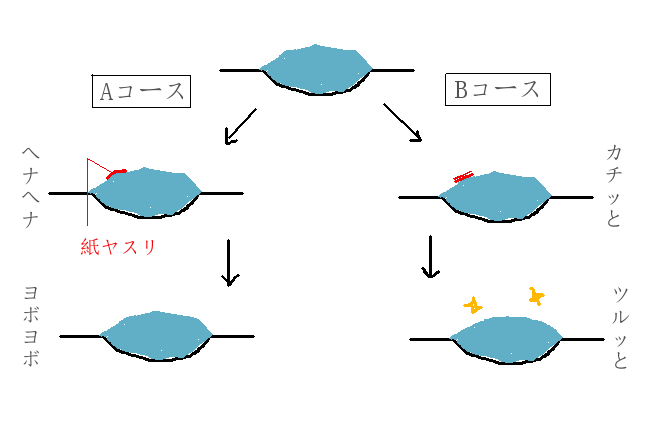

それを使って研いでいると↓この「Aコース」のような仕上がりになります。

↑ペーパー1枚で研いでいると「Aコース」になるわけです。

紙一枚だと「研ぐ方の道具」が柔らかいので、「研がれる方のもの=錆漆(←硬いもの)」の形に沿ってしまい、その形通りに研いでしまいます。

錆漆の「山の角の部分(エッジ)」は軽くさらうことはできるのですが、「綺麗な曲面に形作る」ことは難しくなります。

一方、「Bコース」のペーパー3枚重ね(三つ折り)だと、「研ぐ方の道具」の「硬さ」が3倍になるわけです。

「研がれる方のもの=錆漆」の形に引っ張られず、研ぎによって錆漆の形を作っていくことが可能になります。

※ ペーパー1枚に比べて…という話です。

平面維持強度をもっと上げて、「きれいにな形を作る」作業がしたかったら

「漆研ぎ用の“駿河炭”」が断然おススメです。

▪実作業▪

↑中塗りを研ぎます。

もし研いでいて「がっつり」と錆漆が出てくるようでしたら、(非常に辛いでしょうが…)もう一度、中塗りをやった方がいいです。

研いでいて、ほんの薄っすらと錆漆が「ぼんやりと見えてくる」くらいでしたら、ギリギリ大丈夫です◎

【地塗り(漆の上塗り)】

いよいよ「蒔絵作業」に入ります。

「蒔絵粉」というのはただの「粉」なので、それ単体では定着してくれません。

修理箇所に定着させるための「接着剤」が必要となります。

蒔絵粉の接着剤として使う素材は「漆(そのもの)」です。

〈使う道具/材料〉

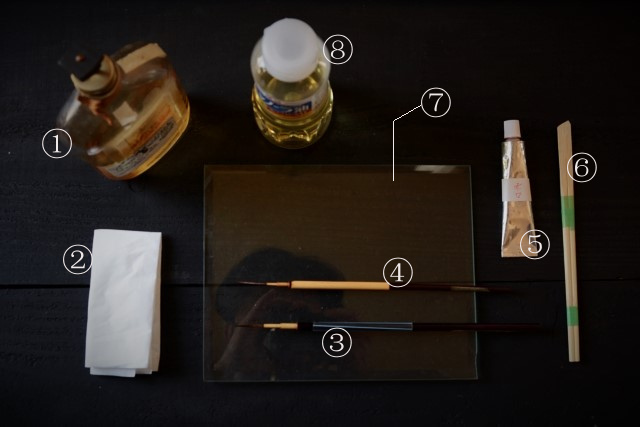

道具:

② ティッシュぺーパー

④ 蒔絵筆またはインターロン筆

⑥ 練りベラ ‣作り方ページ ‣作り方の動画

⑦ 作業盤(ガラス板など)

‣作り方ページ ‣作り方の動画

○ ゲル板 ○ サランラップ

材料:

① アルコール(テレピン、灯油など)

⑤ 精製漆(今回は”弁柄漆”…赤茶色の漆)

⑧ サラダ油

※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。

▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

● 使用する筆

「蒔絵筆」がベストなのですが、1本¥4,000∼¥7,000-してしまいます。

初心者さんにこの値段はちょっとハードルが高いですよね。

安価な筆でおススメなのは「インターロン」というナイロン製の筆です。

・超極細筆

・小筆

ひとまずこの2本があればほとんどのケースがカバーできます◎

それでは「塗り」に入りますが、その前に…

まずは使う前に筆をテレピンで洗って油を洗い出します。これをお忘れなく◎

▸ 使用「前」の筆の洗い方

地塗りに使う漆の選択

今回は蒔絵粉に「金粉」を使いたいので、「地塗り」の漆には「弁柄漆」を使います。

● 地塗りに使う漆の選択

・「●金粉」(または真鍮粉)を蒔く場合⇆地塗りは「●弁柄漆(赤茶色)」を使う

・「●銀粉」(または錫粉)を蒔く場合⇆地塗りは「●黒弁柄(黒色)」(または●白漆)を使う

これがベーシックな選択です。

● 根本的な考え方

地塗りに使った「漆の色味」が蒔いた「粉の色味」にも影響します。

例えば、地塗りに「赤色」を使えば、蒔いた粉にほんのり赤味が差します。

▪【金粉(真鍮粉)の場合】

粉自体の色味としては「●黄色=暖色」なので、同系色の「暖色系」の漆を使うと、金色の彩度が高くなって映えるわけです。

もちろん、地塗りに「●黒色」を使ってもいいです。その場合は、仕上げた金色がワントーン暗くなった感じに仕上がります。

▪【銀粉(または錫粉)の場合】

粉自体の色味としては「●白っぽい色=無彩色」なので、その地塗りに使う漆の色としても無彩色系の「●黒または●白」を使うと、銀色がシックで落ち着いた感じに仕上がるわけです。

こちらの方も、もちろん他の色を使っても構いません。

赤色の漆を地塗りに使えば、仕上がった銀色に赤味が差します。

▪実作業▪

「地塗り」に入りますが、まずは塗る際のポイントです。

▪▪▪

● 地塗りの厚み

「超・極薄」に塗っていきます。とにかく薄くです。

かすれちゃいけませんが、そのくらい薄くという感じです。

プレパラートに塗ると向こう側が透けるくらい薄くです。

● 地塗りの手順

①「極細筆」で輪郭部分を括っていきます。

②「小筆」で内側を塗り潰します。

③ 全体に漆が塗れたら、最後、上下左右に小筆を通して、なるべく塗り厚を均一に揃えます。

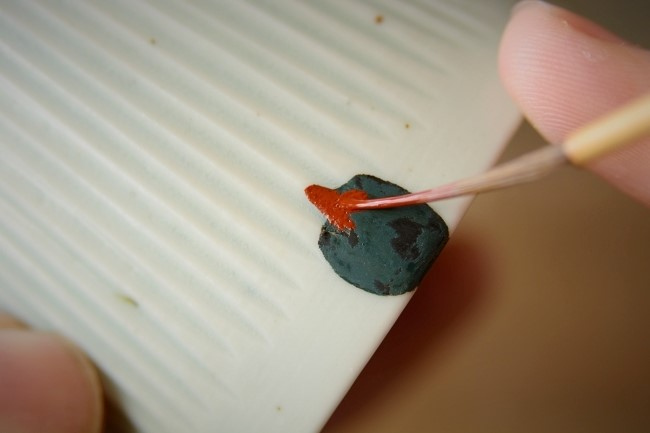

塗っていきます。

まずは「極細筆」を使って「輪郭」を括っていきます。

↑この写真ですが、亀師匠に習う前だったので、「手順通り」にやっていません(*_*)

手順はどうあれ、最後、きれいに塗れていればオッケーなのですが、やっぱり基本的には手順通りにやった方がきれいに塗りやすいです。

皆さんは↑このように「キワ」を括るように塗っていってください◎

昔の館長は知らないことだらけだったのだ!

…まぁ、確かにその通りですね。

しっかりとした蒔絵の先生(亀師匠)に教わる幸運に恵まれて、それ以降、金継ぎ図書館のクオリティーも格段に上がりました◎

今、見ると、昔の金継ぎ図書館は至らないところだらけだったな~と思います。

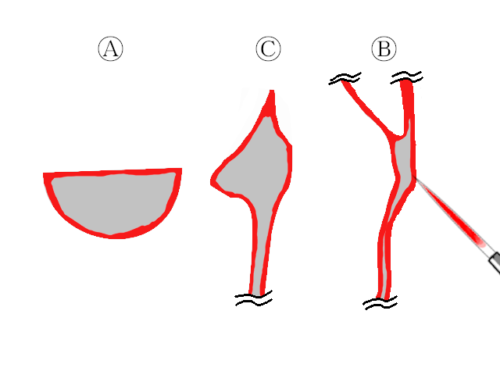

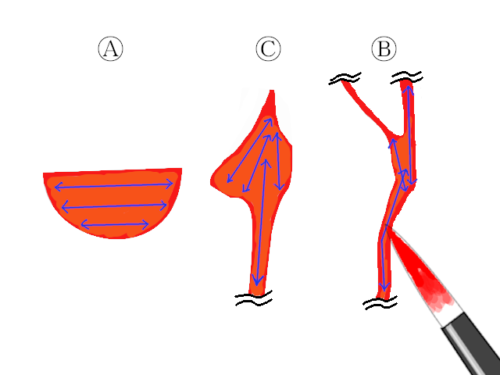

漆を塗る手順ですが、もっと詳細に伝えるためにはイラストの方が理解しやすいので、ご用意しました↓

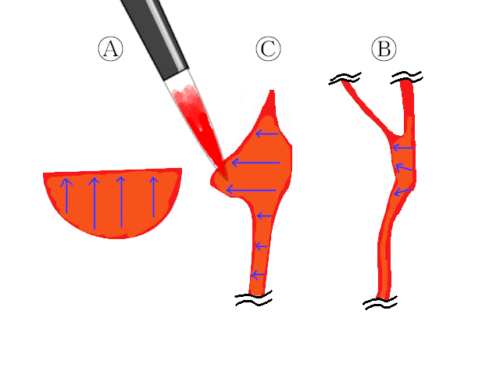

塗りの手順

▪▪▪

始めは「極細筆」↑を使用

始めは「極細筆」↑を使用

㊧ 塗りの手順は「広い面」も「狭い面(線)」も同じです。

1.㊨ まずは「極細筆」で輪郭を塗っていきます。

キワキワまで塗り残しが無いように気を付ける。かつ、なるべくはみ出さない◎

ここからは「小筆」↑を使用

2.「小筆」輪郭の内側を塗り潰します。

とりあえず内側全体に漆を配ってしまいます。

3.㊧ 修理箇所の「短手方向」(例えば左→右)に小筆を細かく通す。

「隙間」が空かないように、「筆を通した跡」に少し被せるようにして次の筆を通す。

※ 下図を参照してください。

線が細過ぎて、「短手方向に」筆が通せない場合は無理せずスルーしてください。

(Ⓑの細い箇所)

4.㊨ 反対方向の短手側に筆を通す。

これら作業の際、「漆の塗り厚」がなるべく均一になるように意識して、筆を通してください。

ちょっと「漆の厚いところから、薄いところに移動させる」ような感覚です。

つまり、漆の表面を「撫でるように」筆を動かすのではなく、もうちょっと筆圧を上げる感じです。

「筆を通した跡」に少し筆を被せて通す…とは↑こうゆうことです◎

(伝わりますか??)

5.同様に「長手方向」にも筆を揃えて通します。

線が細過ぎて、「短手方向に」筆が通せなかった部分でも、「長手方向」になら通せることが多いので、できるだけ筆を通して、漆の厚みを均一にしておきます。

特に最後の「通し」では、「筆跡(筆を通した筋)」を消すような感覚で、撫でるような筆圧で通してください◎

この手順で塗っていきます。

キワを括る時、どうもうまくいかない(涙)…という方がいらしたので、手順を載せておきます↓

「キワ」塗りの

手順

▪▪▪

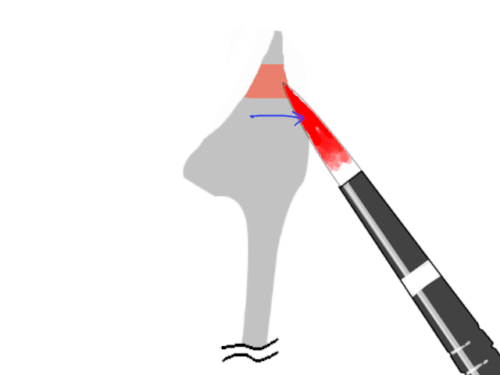

「極細筆」でキワを塗るときの手順です。

「極細筆」↑を使用

※ 修理箇所の部分だけを「塗り残し&はみ出し無く」きれいに塗りたい場合の話です。

漆がはみ出しても気にしない方針でやっている人は読まなくて大丈夫です◎

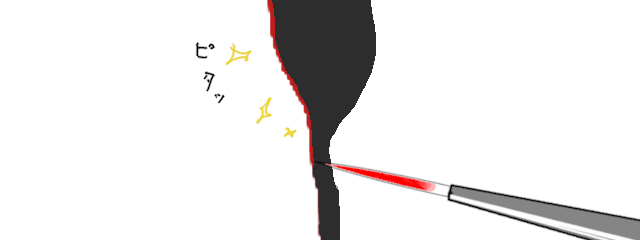

↑最初からキワキワを攻めて一発で塗れたら、めちゃくちゃオッケーです◎

ですが、「一発」で「はみ出し&塗り残し」なしで塗るのは至難の技ですよね。

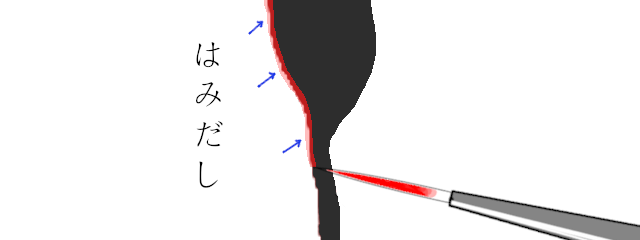

一発でキワを塗ろうとすると下図のように↓

所々、はみ出してしまう箇所が出てきやすくなります。

ですので、「はみ出さないで塗りたいな~」という人は、塗りの一発目からキワのぎりぎりを攻めすぎない方がいいと思います。

(特に技術がついてきていないうちは)

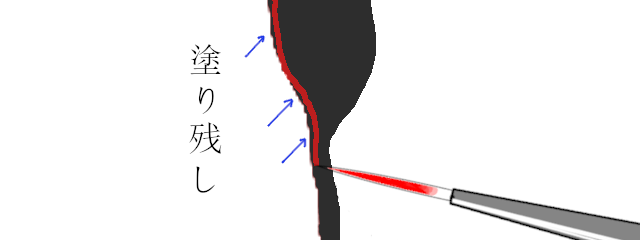

まずは上図↑のようにキワの「ぎりぎり内側を塗る」ような感覚を意識します。

キワの「境界線の内側」を強く意識します。

所々、キワに「塗り残し」があってもいいです。

「はみ出す」よりも「塗り残す」方がいいです◎

もちろん、きわきわまでピタッと塗れたら、それが一番いいです。

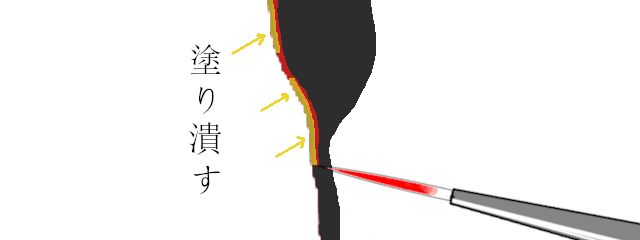

次にキワの塗り残しを、筆を何度か通して塗り潰していきます。

筆を何度も通しつつ、修理箇所の「内側から外側(「キワ」の境界線)に向かって」、徐々に漆で塗り潰していくようなイメージでキワ塗りの作業をおこないます。

参考になりそうな「塗り」動画です↓![]()

0:50~2:57まで再生

極力、筆の中の漆を切って、「超・極薄」に塗っていきます。

「きわきわ」まで塗っていきます。

ちょっとでも「塗り残し」があると結構、ダサく見えし、自分でもすごく気になってくるので、細心の注意を払います。

● どう頑張っても「キワに塗り残しがある」…という方は「メガネ型ルーペ」を掛けながら作業するのがおススメです↓

僕の場合、年齢が40代になって、いつの間にか細部が見えなくなっていたので、現在「ハズキルーペ」を購入して使っています。

いつの間にかキワの部分の塗り残しが自分の目では判別できなくなっていたのです。

地塗りの段階で、自分では「完璧にきれいに塗れたつもり」が、実際に金粉を蒔いて仕上げてみると、キワの一部にほんのわずかな塗り残しがあったりするのです。

これは「自分の技術・努力が足りないから」であり、修練あるのみだ!と思ってしばらく頑張っていたのですが、ふと、「これってもしかして僕の目が見えていないのかも??」と思い、思い切っていくつかのルーペ類を試してみたのです。

結果、ハズキルーペでほぼほぼ解決しました◎

技術・努力ではなく、「拡大鏡」が必要だったということです。

ハズキルーペの1.85倍のレンズを使っているのですが、対象物が大きく見えて、断然、描きやすくなりました◎

キワの塗りの精度も格段に高くなりました。

効果絶大ですので「キワの塗り残しが見えない…」という方には100%おススメです。

(ハズキルーペの宣伝みたいですね~)

● 一周、ぐるっとキワを塗り終えたら、僕の場合、「ポケットルーペ」で最終確認します。

これでチェックすると100%近く、塗り残しを発見することができます◎

ポケットルーペは結構、頻繁に使いますので、僕にとってはマスト・アイテムです。

1枚あたり倍率4倍のレンズで2枚ついています。レンズが大きめのもの(径36㎜)を使っています。

金継ぎでは径の大きいレンズの方が使いやすいと思います。

地塗りの漆が

はみ出した時

の掃除

▪▪▪

● 地塗りのはみ出し

▪【塗っている最中の場合】

・アルコールを付けたウエス/ティッシュで全面拭き取ってやり直し

・朴の木ベラでピンポイント掃除

(ルーペで見ながら作業するとやりやすい)

※ かなりしっかりと拭き取らないと、蒔絵粉が張り付いてしまい、粉が無駄になる。

(拭き取ってもごくわずか漆が「拭き漆状態」で残っているので、蒔絵粉が付いてしまいやすい)

※ テレピン/灯油などの揮発性が遅い溶剤で拭き取ると、漆が薄っすらと残りやすいので、蒔いた粉もくっつきやすい。なのでアルコールを使う。

↑

この「くっついた粉」は乾いてからの掃除はやりやすい。

拭き漆状態のほんのりとした漆で引っ付いているだけなので、磨き粉で軽く取れる

▪【乾いた後(粉固め前)の場合】

・竹木砥or針砥で乾いた蒔絵粉を削る

(ルーペで見ながら作業するとやりやすい)

「竹木砥たけきど」はただ、竹の「皮側」を削って「尖らせる」だけで出来ます。

簡単に作れます。

竹木砥の作り方の解説ページ/動画は近いうちに用意したいと思います。

※ ↑手順通りに輪郭を括っていません。すみません。参考にしないでください~。

まずは全体にどんどん漆を塗っていきます。

全体に漆を塗り終わったら、最後に「上下左右に筆を通し」ます。

参考になりそうな動画です↓![]()

2:57~3:21まで再生

上下左右に筆を通し、なるべく漆を均一な厚みにします。

「小さい方の欠け」部分にも漆の上塗りを行います。

極細筆で輪郭を括ってから、小筆でその中を塗りつぶします。

漆はなるべく薄塗りです。

塗り残しがないようにチェックします。

全体を塗り終えたら、こちらも最後に筆を通して全体の漆の厚みを均一にします。

これで金継ぎの上塗り作業が終了です。

塗り終わったばかりの状態は「筆跡が立って」いて、塗り面が少しガタガタしている場合があります。

空風呂(湿していない場所)に10∼20分程度放置して、筆跡が沈むのを待ちます。

「直ちに蒔いた方が良い」理由ですが↓こちらのページで詳しく解説しています。

【 お掃除、お掃除 】

全ての作業が終わったら作業板を掃除します。

テレピン(又はエタノール、灯油など)を垂らして、ウエスやティッシュできれいに拭き取ってください。

caution !

厳密に言うと、掃除をし終わった後の作業板の上には「ごくごく薄っすら」と漆の成分が残っています。

ですので、この作業が終わるまではしっかりとゴム手袋をして、ゴム手袋を外したあとは作業板を含めて漆の道具類を触らないようにした方がいいです。

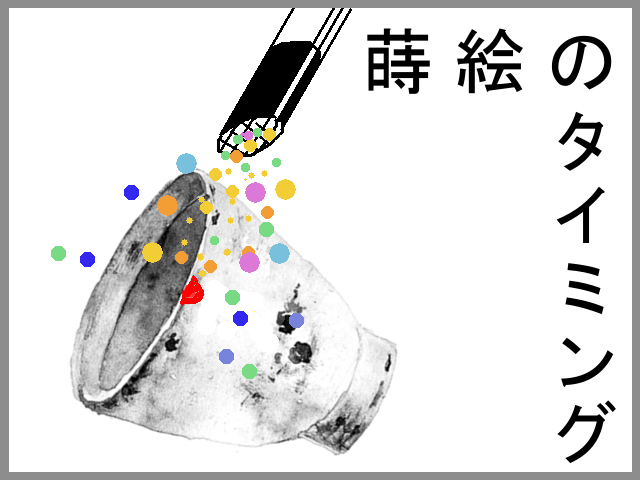

【粉入れ(蒔絵粉を蒔く)】

いよいよ「蒔絵粉」を蒔いていきます。

緊張するかもしれませんが、そんなに難しい作業ではありませんので、きっと大丈夫です◎

〈使う道具/材料〉

道具:

② ティッシュぺーパー

③ 絹の真綿 ⑤ 粉鎮

⑥ あしらい毛房

⑦ 筆洗いベラ

材料:

① アルコール(テレピン、灯油など)

④ 蒔絵粉(今回は金粉の丸粉2号)

※ その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。

▸ 本漆金継ぎで使う道具・材料ページ

今回は「真綿まわた(シルク)」を使って金粉を蒔きます。

※「絹」じゃなくちゃダメです。「綿めん」を使うと、その繊維が引っ掛かって、汚い仕上がりになります。

● 真綿の仕立て方の解説ページがありますので、初めての方はご覧ください↓

金粉、銀粉で蒔絵をやりたい方はこちらのページをご覧ください↓

こちらの方が、かなり詳しく解説しています。

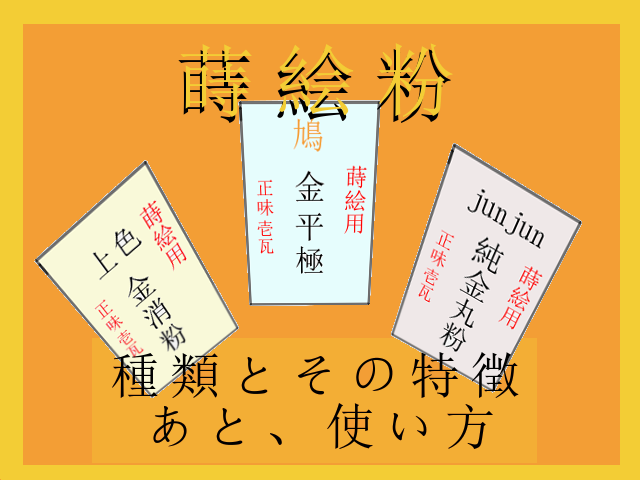

○ そもそも「丸粉」とか「消し粉」とかって何??という方はこちらをご覧ください。

→▸ 蒔絵粉の種類とその特徴

■「消し粉」について→▸【消し粉】の蒔き方

■「平極粉」について→▸【平極粉】の蒔き方

■ 「 丸粉 」について→▸【丸粉】の蒔き方

▪実作業▪

※ 今回は「真綿」を使いますが、「あしらい毛房(毛先の柔らかい筆)」を使ってもオッケーです◎

![]()

5:09~10:04まで再生

この動画で使っている金粉は【丸粉3号】です。

● 真綿で粉を蒔く時の参考動画です↓![]()

8:36~から再生 ※この動画では「消し粉」という細かい粉を使っていますが、真綿の使い方は「丸粉2号」も同じです◎

今回は「金」を使います。金の丸紛2号です

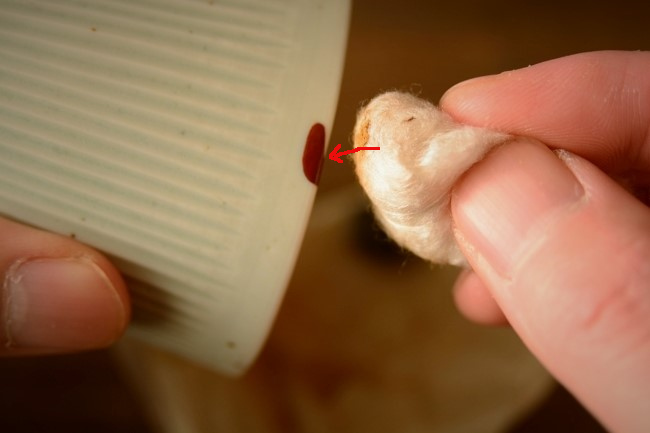

金粉の入った包み紙を小石で押さえます。

ちょい大きめのミニトマトくらいに千切った真綿を丸くまとめます。その真綿に金粉をつけます。

↑この写真はダメな例です。もっともっと多く金粉を取ってください。

これじゃ少な過ぎます。

真綿に「しっかり」と金粉を取ります。

ここはビビらずに「多目」に付けてください。

付ける金粉が少ないと、真綿の繊維が表面に出てしまい、そのせいで漆を引っ掻いてしまいます。

上塗りした漆の「脇」に真綿を叩くようにして、粉を落とします。

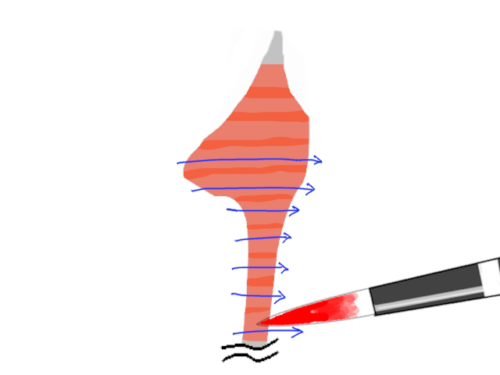

真綿蒔きの

ポイント

▪▪▪

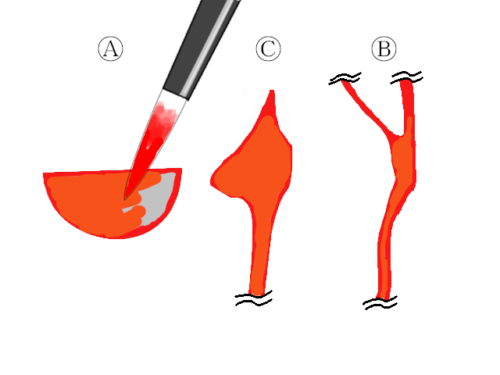

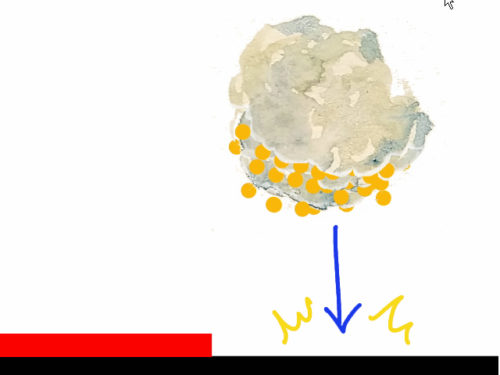

![]()

地塗りした脇に、多めに蒔絵粉を付けた真綿を器に叩きつけて、器の上に粉を落とし

↓

器に乗っている粉を、真綿をクルクルさせながら移動させ、漆の上に乗せていく。

…という手順になります。

もう少し詳しく図で説明します。

● 図説

![]()

① 漆を塗った脇に、蒔絵粉が沢山ついた真綿を器に叩きつける。

② 器の上に蒔絵粉の山ができる。

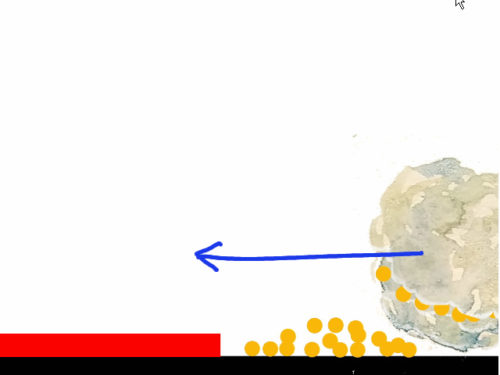

![]()

③ 器の上にできた「蒔絵粉の山」を、真綿を使って漆の上に移動させていく。

「地塗りした漆」と「真綿」の間には常に「蒔絵粉の山」が存在している状態をキープする。

こうすることで、漆に触れるのはあくまで「蒔絵粉の山」であり、真綿は直接、漆に触れない。

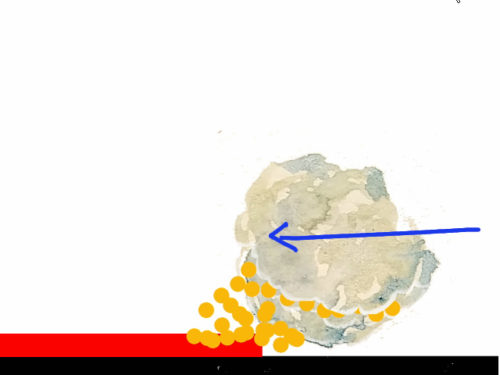

![]()

④ 真綿を何往復かさせて、漆の中にしっかりと粉を蒔き詰める。

※ 粉の蒔き詰め作業をしている間に、だんだんと真綿と漆との間にある「蒔絵粉の量」が少なくなってきます。そうなると、真綿の繊維が直接、漆に付いてしまいます。

(→真綿に漆が付くと、せっかく綺麗に蒔けた面に「引っ掻いた」ような筋が入りやすくなります)

ですので、蒔絵粉が少なくなってきたら補充して、真綿が漆に触れないようにします。

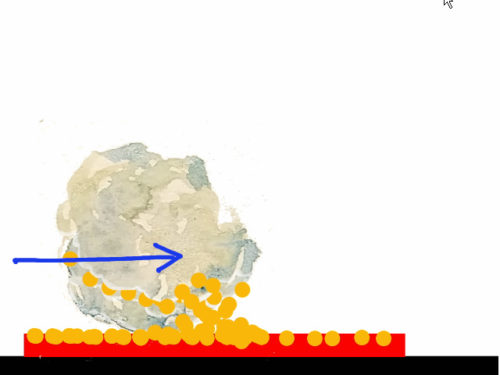

![]()

実際に真綿を動かすときは「クルクル」と回転させながら、漆の上に粉を蒔き詰めていきます。

↑これ、漆の上に直接、金粉を付けているので「よろしくありません」。

こうやらないようにしてください◎

金粉が足りなくなったら随時、包み紙のところから金粉を真綿で取って、備給してください。

できました。金継ぎの蒔絵作業が完了です。

続いて小さい方の欠けにも金粉を蒔いていきます。

こちらの写真も「ダメな例」です。

(…いや~、、昔はアカンかったです(T_T))

みなさんは上記の「ちゃんとした手順」通りにやってください。

その方が失敗しませんし、きれいに仕上がります◎

オッケーです。こちらも蒔絵作業が終了です。

蒔き終わってから、2~3分経ったら、粉を蒔いたところをチェックします。

う!…上塗りした弁柄漆が一部、吸い上がってきています。

そこの部分の「漆が厚かった」か、もしくは「薄っすらと凹んでいた」のかもしれません。

もう一度その部分に真綿で金粉を蒔きます。

※ このとき漆を塗る必要はありません

器を上から見た画像ですが、こちらも一部、漆が吸い上がってきています。

こちらにも追加でもう一度、金粉を蒔きます。

綺麗です。ね。

こちらも漆のシミがなくなってきれいです。

これで金継ぎの蒔絵作業が完全に終了しました。

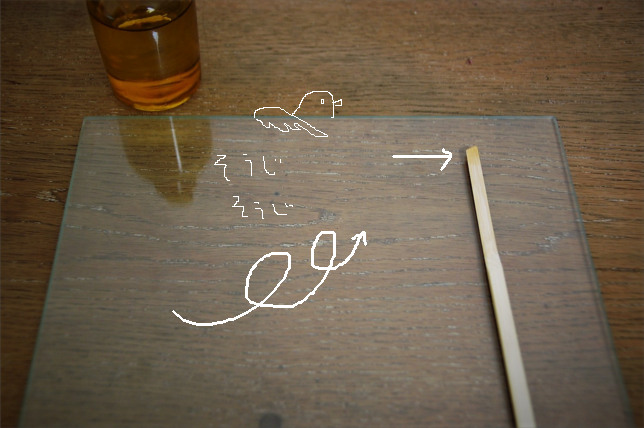

漆を乾かす

作業が終わったら湿度の高い場所に置いて漆を硬化させます。

そう、漆は空気中の水分を取り込んで硬化するのです。不思議な樹液ですね◎

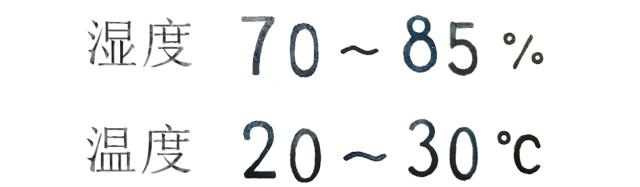

【漆が乾く最適条件】

前後の環境に置く

※ 最適条件より下回っても、少しゆっくりになりますが乾きます◎

え~!

「高」湿度!の場所??

はい、その通りです◎

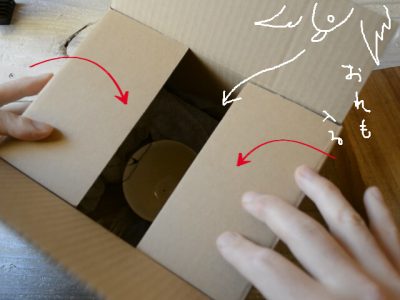

漆が乾く上記の条件を作るために「箱」を用意します。

手っ取り早く手に入る「段ボール」を例にご説明します。

① まず下にビニール袋を敷いて、段ボールが濡れるのを防ぎます。

次に濡らして「固く絞った」キッチンペーパー(もしくはウエス)を中に置きます。

② 作業が終わった器を入れます。できればウエスから少し離した場所に置きます。

(上の画像よりも、もう少し離れた場所に置いた方がいいです)

③ 蓋を閉めて、湿度が逃げないようにします。

④ 鳩は入らないようにします◎

漆の乾きがよくないようでしたら、こまめに湿度を与えます。(5時間おきとか)大体の場合は、初めに湿度を与えてあげればしっかりと乾きます。

※【箱】…段ボール、コンテナ、発泡スチロール…等々、何でも構いません。

要するに湿度が逃げない(逃げにくい)ように「閉じた空間」が作れればオッケーです。

※【布類】…水を含ませておくためのものですので、何でも構いません。

使っているうちにカビが生えたり、匂いがしてきたりするので、「キッチンペーパー」が使い勝手がいいようです。(匂ってきたら捨てられますから)

漆の乾きに丸3日は乾かしてください。

お気づきかもしれませんが、そうです。「金」なのに「黄土色」です…。黄金色に光っておりません。

でも大丈夫◎ この後の作業で最後はピカッと光ります。

本日の作業はここまでです◎

お疲れ様でした。

次の作業工程を見る↓

その他の修理ページを見る↓